0 引 言

随着人类开发利用海洋的深入发展,海洋在维护国 家主权、安全、经济发展、生态文明建设中的作用更加显 著,在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明 显上升。地理信息作为国民经济、社会发展的基础性、战 略性信息,实现陆海地理信息的集成融合,对支撑陆海一 体化发展具有重要意义。由于长期以来我国陆地和海洋 测绘地理信息各自成体系建设发展,形成了地形图和海 图两种图种形式,在不同的应用领域、应用需求、测量方 式下,形成了各自的标准规范体系,二者数据存在诸多差 异,给陆、海基础地理信息的综合集成利用带来了很大的 困难。了解陆海数据的差异,是进行陆海数据集成整合 的基础。本文对陆海数据的差异进行分析比较。

1 陆海数据差异

1.1 数学基础

地图数学基础包括地图的坐标系、地图投影、比例尺 等,是地图上确定地理要素分布位置和几何精度的基础。

地形图的平面坐标系经历了 1954 年北京坐标系、 1980 西安坐标系,2008 年开始启用 2000 国家大地坐标 系; 高程系统主要采用 1956 年黄海高程基准和 1985 国家 高程基准。海图的平面坐标系统采用国家统一规定的坐 标系或 WGS-84 坐标系[2-4]; 不同于陆地地形图,海洋在 垂直方向包括高程基准和深度基准,高程基准包括 1985 国家高程基准、1956 年黄海高程基准,而深度基准面则是 根据当地潮汐变化幅度确定的理论最低潮面作为深度基 准面。在采用 IHO S- 57《数字海道测量数据传输标准》 ( 以下简称 S-57) 的海图中,坐标采用 WGS-84 坐标系,垂直基准大多采用理论最低潮面。

地形图根据地图的用途、比例尺、制图区域的形状与 大小、地理位置等,采用不同的投影方式。地形图中 1 ∶ 1 000 000采用正轴等角双标准纬线圆锥投影,1 ∶5 000 到 1 ∶500 000 的各种比例尺地形图采用高斯-克吕格投影。 海图主要采用墨卡托投影,在 2 万及更大比例尺中,可采 用高斯-克吕格投影,在制图区域 60%以上纬度高于 75° 时,采用日冕投影[2]。在 S - 57 标准海图中,采 用 地 理 坐标。

比例尺的大小决定了地图内容详细程度和地图精度。 在我国陆地基础测绘中,形成了 1 ∶ 1 000 000、1 ∶ 500 000、 1 ∶250 000、1 ∶100 000、1 ∶50 000、1 ∶25 000、1 ∶10 000、1 ∶5 000、1 ∶ 2 000、1 ∶1 000、1 ∶500 的基本比例尺系列,各比例尺有固定 的分幅大小与编号规则。而海图则没有固定的比例尺系 列,以航海图为例,可分为总图、航行图和港湾图 3 种尺 度。总图比例尺一般为 1 ∶3 000 000 或更小; 航行图比例 尺一般为 1 ∶100 000—1 ∶2 990 000; 港湾图比例尺一般大 于 1 ∶100 000 ,需求精细的比例尺亦可达到 1 ∶1 000。海 图分幅采取自由分幅方式,分幅方式保持制图区域的相 对完整、航线及重要航行要素的相对完整。

1.2 地图内容

地图由于地图用途、比例尺等的差异,其中承载的地 理要素信息量存在着较大的差异。地形图主要表示地表 上的地物和地貌要素,包括定位基础、水系、居民地及设 施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质等。在地 形图中,制图范围内也表示海洋要素如海岸线、干出滩、 滩涂、危险区、海岛等,但海域部分则较海图简略。海图 上的表示内容包括海部要素和陆部要素,海部要素包括 海岸与岛屿、干出滩、海底地貌、航行障碍物、水文要素、 助航标志等; 陆部要素在航海图上除土质不表示外,种类 也包括水系、居民地、道路、地貌、境界、管线等。但其表 达内容和表达方式较地形图简略,而与航行有关的要素 如港口、航行目标、沉船、立标、灯塔、障碍物、受限海域等 信息则比地形图更为突出。

1.3 分类编码体系

分类编码是地图中识别和区分地理要素的主要标 识。地形图现阶段主要采用 GB/T13923-2006《基础地理 信息要素分类与代码》作为统一的分类编码标准。海图 国内常用 GB2680- 1996《军用数字海图要素属性编码规 则》和 HY/T075-2005《海洋信息分类与代码》,国际上广 泛使用的海图绘制标准采用 S-57 编码。

地形图《基础地理信息要素分类与代码》分类编码采 用线分类法,分类代码采用 6 位数字码,要素类型按从属 关系按数字顺序排列依次分为大类、中类、小类、子类 4 级。大类包括定位基础、水系、居民地及附属设施、交通、 管线、境界与政区、地貌、土质与植被等共 8 大类。

海图的《军用数字海图要素属性编码规则》为 6 位数 字码,包括 3 位类码和 3 位识别码,共分为测量控制点、自然地理要素、人工地物、陆地方位物、助航设备等 14 大 类 。《海洋信息分类与代码》中地理基础信息分类编码 采用线分类法,为 8 位数字码,也分为门类、大类、小类、数 据项 4 级,包括基础地理、沉船障碍物、海上设施、海岸 带陆地地理、海洋地貌、海底利用、航道、限制区共 8 大类。 S-57 海图以物标类型进行分类,在 S- 57 中共定义了有 184 个要素,其中 163 个地理要素、13 个元要素、3 个集合 要素、5 个制图要素。

在编码的数量分布上,地形图中陆地要素应用的编 码较多,与海洋相关要素应用的编码数量较少,海图中与 航行有关要素编码较多,海域要素分类详细。以交通要 素桥梁和助航标志浮标在地形图和 S- 57 海图中的分类 为例: 桥梁分类编码在《基础地理信息要素分类与代码》 中,分配了 11 个子类编码,在 S-57 海图中分配了 1 个物 标标号; 浮标在地形图中仅有 1 个分类编码,在 S- 57 海 图中分为方位浮标、作业浮标、孤立危险物浮标、侧面浮 标、安全水域浮标、专用/通用浮标共 6 个分层编码。海图 物标的进一步分类部分在属性项中作为属性内容表达。

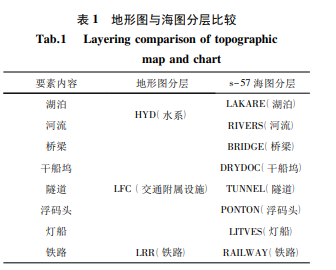

1.4 分层方式

地形图的数据分层是以要素类型的大类进行图层划 分,海图在采用前两类分类编码规则时分层是基于要素 类型的大类进行分层,S-57 海图采用物标分类来进行分 层,每层代表一类物标。表 1 为部分地理信息要素在地形 图和 S-57 中的分层表示差异。

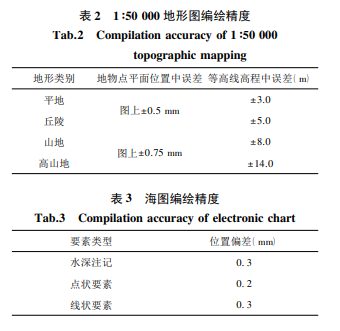

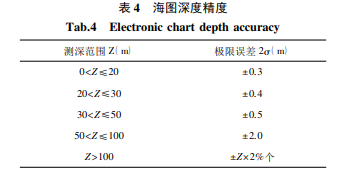

1.5 数据精度

数据精度确定了地图的精确度程度,在标准比例尺 地形图的测绘中,数据的平面精度、高程精度因比例尺和 地形要求有所差异,如 1 ∶50 000 地形图编绘的数学精度 要求见表 2 。

海图数据的精度主要为平面精度、深度精度,精度因 要素类型和水深有所差异。下面在《中国航海图编绘规 范》《海道测量规范》中,分别选取了平面位置和深度测量 精度要求。编绘平面精度要求见表 3。深度测量按照测深范围,测深精度要求见表 4。

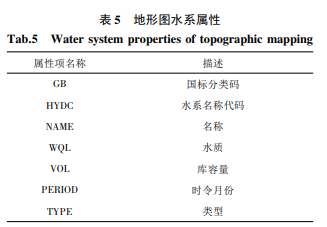

1.6 属性结构

地图数据按空间类型的点、线、面,根据需要关联属 性表,用于表示每个要素的属性特征。地形图的属性结 构主要是在分层的基础上,一般每层设立一个属性表,包 括分类编码、类型、名称、编码等属性。以水系为例,属性 结构见表 5。

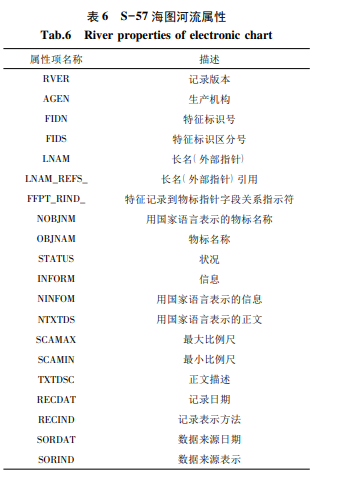

海图数据的属性结构主要是在分层的基础上,每层 关联一个或多个属性表,采用不同的标准,存在较大差异,以 S-57 海图河流层属性结构为例,在海图中设定的 字段见表 6

2 结束语

进行陆海基础地理信息数据的融合,对增进陆海各 部门之间的合作,提高数据重复使用率,减少重复测绘, 支持陆海统筹联动发展具有重要的意义。认识陆海数据 之间的差异,有利于针对差异提出转换策略,解决陆海集 成关键技术问题,形成标准化、规模化的陆海海洋基础地 理信息数据集成处理技术工艺流程,有效地促进我国陆 海测绘地理信息资源的统筹集成建设,促进已有海洋测 绘、海洋调查成果的综合集成应用。