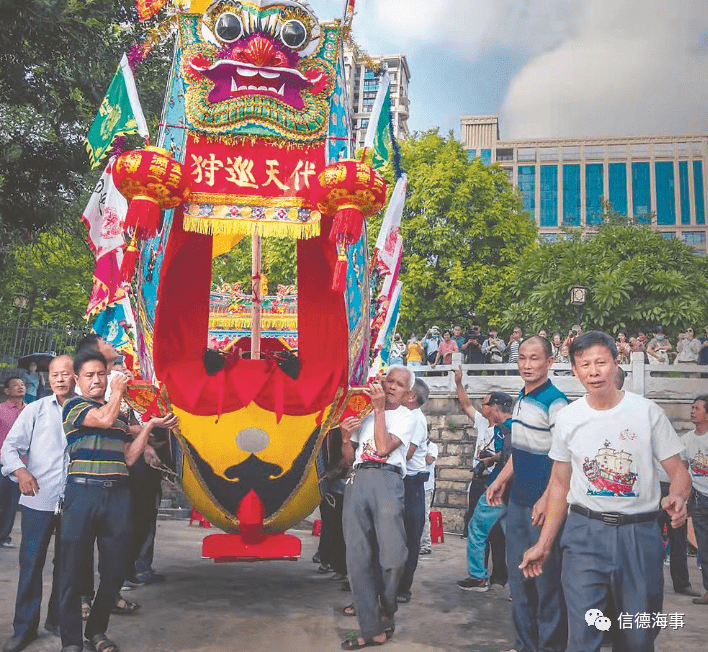

2020年11月15日,第十届厦门港“送王船”活动在厦门沙坡尾举行。11.12米的“王船”和巨大的脚手架吸引了众多市民和游客。福建日报记者施辰静摄

核心提示

2020年12月17日,根据第15届联合国教育科学文化机关政府间非物质文化遗产保护委员会的投票,决定将中国和马来西亚共同申报的“送王船”项目列入“人类非物质文化遗产代表作名单”。

21世纪与海上丝绸之路沿线各国共同申报成功的人类无形文化遗产项目,在我国尚属首例

“送王船”是福建省南海的先民在明代创造的慰问,是祭祀海难牺牲者的仪式。福建省南方人把海难牺牲者称为“好兄弟”,把“代天巡狩”的地方保护神称为“王爷”,因为“送王船”所以也被称为“做好事”。这个习惯是在相关社区的宫庙和宗祠吹东北季风时举行,一般每隔3~4年举行一次,迎王、造王船、竖灯

随着福建省南方人的海上贸易和移动,运送王船的习俗在17~20世纪传到台湾和东南亚的华侨华人居住地,是福建省南海洋历史文化的重要遗留

入选人类非遗代表作名单一周年,福建省南三地的“王船送”活动在乡土文化的上下文中得到了怎样的活态传承呢。本期的“关心”会在你身上出现-

漳

“船”有很多更高的仪式

福建日报记者萧镇平于莉通信员林洁郑文典

19日,在漳州开发区石坑社区保泉宫举行了名为“送王船”的盛大活动,一千多名信徒聚集在保泉宫,目击了三年一次的民俗盛典。一年前,“送王船”被列入人类的非遗代表作名单,从此,漳州地区代表性社区的“送王船”活动又重新焕发光彩

外观奇特的“王船”不仅建在模型上,而且建得和福船一模一样。船上的建筑物复原了中国古代的休山式屋顶,船体描绘了吉祥如意、合境平安的代表彩画。一只“王船”融合了许多福建省南部的传统艺术

“石坑社区‘王船’现在用上等杉树建造,坚固气派,船的神像和人物用彩扎工艺制作,栩栩如生。据保泉宫民俗讲习中心的陈元辉负责人介绍,今年的“王船”长8.9米宽2.6米,是“迄今为止活动以来最大的一只”

在众多的宫庙中,位于九龙江流域的进发宫悬挂着独特的旗帜,是目前世界上唯一的“水上神庙”,其“王船送”的水流全部在水上完成。这是当地进发宫理事会的郑休山会长说:“每年农历3月初是玉皇大帝的生日。每逢农历9月13日,都会举行“送王”仪式

今年11月入宫举行的“送王船”活动中,成功入选“世界遗产”的庆祝活动增加了。进発宫

专家认为,“送王船”已经是联结社区民众、推动社区和谐发展、丰富福建省和台湾两地乃至中马两国之间对话合作的重要文化载体,是发扬正气和规范行为的积极文化现象我认为被赋予了新的时代价值。

现在,保泉宫民俗习俗中心鼓励更多的村民,尤其是年轻人学习“王船”的制作技术和相关知识,确保该项目的生动传承、世代传承。漳州开发区的年轻一代积极录制视频资料,以微信、直播等新媒体方式宣传“送王船”的人文感情

“以前是旧一代人做的。去年成功申报了王船的世界遗产,也让年轻一代认识到了保护的重要性和紧迫性。在前辈的指导下,我们会用自己的方式尽一份传承的力量。保泉宫工作人员说。

厦门

“王船”驶向新航线

福建日报记者林泽贵

纯手工制作的10米以上的“王船”上,飘扬着旗帜,栩栩如生地出现了栩栩如生的水龙,纸人也很出色。hellip;19日,厦门市海沧区嵩屿街道石塘村举行了三年一次的“王船送”民俗活动,一千多人参加。11月28日,湖里区禾山街道角湖社也举行了12年一次的“王船送”活动。为了预防和控制疫病的要求,两地“送王船”规模缩小,但现场依然热闹。

在“送王船”列入人类遗产代表作名单的一年里,更多的青年参加了仪式的实践,“船”的制作技术进入校园,相关活动扩展到文化节,为撤去的村庄争取活动空间。hellip;在主要申报城市厦门,越来越多的具有代表性的社区和传统点重视其活动状态的传承、世代间的传承,追求书写海丝文化新的“船”。

留下宫庙传承不断

“这种具有悠久历史特色的民俗活动,不仅寄托着人们敬爱大海、欢喜、祈祷平安的朴素愿望,将海外的华侨和故乡的感情联系在一起,还必须牢牢地传承下去。”。19日,参观了海沧石塘的“王船送”后,在厦门工作生活的南平人纪昌美说受到了冲击

作为“送王船”信仰的中心地区,厦门的“送王船”现代传承传播最为典型。目前,思明区厦门港、塔埔、何厝、湖里区浦口、钟宅、角湖、海沧区钟山、石塘、海沧、新

这13个地方的“lsquo”王船的大同小异,一般每隔3年或4年就在秋季东北季风吹拂的时候进行,多为“lsquo”。迎王送王仪式据厦门大学人类学和民族学部退休教授石奕龙先生说,仪式一开始,人们就聚集在海边,“王爷”来到宫庙,点着灯喊“好兄弟”。这体现了尊重生命的理念。

石奕龙从1990年代开始研究“送王船”,参加了“遗产登记”的文本制作。30多年来,他纠正了一些人认为“送王船”是“送瘟神”的观点。上次的“lsquo”爷爷化吉远离了,新的“lsquo”继续守护着爷爷平安。带着人们最朴素的愿望,这种习俗经过岁月的变迁,代代相传。在他看来,“王船送”体现了人与海洋的可持续联系,为注册成功,推动现在的多元社会,尤其是移民社区的包容发展提供了丰富的文化对话资源

厦门市非遗保护中心非遗部主任、厦门市福建省南文化研究会事务总长蔡亚约表示,厦门的社区中,该安吕娜的规模最大,4年一度的“王船送”活动有近10万人参加。在以海沧钟山村为代表的古三都地区,“送王船”的传承十分完善,具有相当大的影响力。厦门岛东北部湖里禾山地区的“王船送”习俗普遍存在,重点集中,规模大。艺美、后村等“送王船”也有其独特的特色

近年来,随着厦门城市的发展,上述13个社区、村落已经不是拆除改造的,而是面临着拆除改造的局面,一度“‘王船’我担心寄到哪里

记者访问得知,厦门岛内的6个社区被拆除。全村集中布置,宫庙保留或重建,现在是这个民俗活动更好地传承保护的最好方法。例如,湖的五通浦口还残留着海边的宫庙。钟宅整体拆迁重建,幸而获得土地,集中修建庙宇

湖里区禾山街道因为重建了湖社的宫庙和广场,当地今年的“送王船”活动临时借用了附近的小空地。角湖太源宫理事会的陈守礼副理事长说:“归根结底,现在是‘人类无形代表作’,如果有宫庙的话,民俗活动就可以继续,传承就不会中断。”

作为厦门岛内的“网红”,厦门港(沙坡尾)片区正在进行新的城市更新,厦门港的“王船送”的命运也备受瞩目。石奕龙认为,传承城市历史记忆和文化基因是提高地区改造的基础,厦门的“王船送”可以与文化旅游相结合,制作文化名片

更新观念革新向上

28日下午,在角湖新设的戏剧台上,82岁的“造王船”技术省级非遗代表性传承者钟庆丰完成了新造的“王船”

“这艘王船打算用来展示陈”角湖太源宫理事会的苏强化顾问表示,计划利用新的舞台空间,作为“送王船展陈室”来开辟房间,致力于宣传。

让苏先生高兴的是,注册后,很多市民都改“送王船”,“以前以为是迷信活动,现在以为是文化。上个月,角湖按计划进行了“送王船”,其中彩莲项目基本上由年轻人负责现场充满了活力。

在厦门港沙坡尾的龙珠殿设置了“送王船展示室”,图文很好地介绍了这个风俗,节日的时候志愿者会进行说明。生活在“网络有名”社区的年轻一代,很了解身边的价值

在同安吕娜,“送王船文化祭”诞生,华藏庵附近建设了“送王船”文化广场,更多的村民在吕娜送王船讲习中心的支持和鼓励下,进入了讲习中心体验了“王船”的制作技术。

“王船”进入校园活动,使之更加美丽。从2015年开始,钟宅民族小学(之后与湖里区教师研修学校第二附属小学合并)邀请钟庆丰开设“王船”兴趣班。这个月,厦门英才小学、华侨大学等学校引进了钟庆丰和“王船”相关的课程

在海沧钟山社区,水美宫送王船讲习中心也积极推进相关文化的校园发展。中心的陈福圆代表希望以“送王船”为平台,向青年一代传达向上的价值观,进一步规范和引导社区成员的行为

据蔡亚约记者说,“送王船”成为“人类非遗传性代表作”,对行政部门的认识和态度也产生了影响。

“信以为真”送王船仪式的实践,可以促进人们更加关心自己和海洋的关系,对感谢自然、移风易俗、反对浪费也有现实意义。蔡亚约在厦门做好当地传承、创新的同时,履行联合国科学教育文化机关的注册承诺,与马来西亚方面开展更多的研究与合作,普及优秀的保护实践,促进社区、集体间的交流与融合我认为必须让“王船”驶向新的航线。

泉

富美宫的影响广

福建日报记者几金

富美宫位于泉州市鲤鱼城区南门水巷的末端,紧靠晋江下游的富美渡头,建于明正德年间(公元1506-1521年)。

泉州民间的王爷崇拜自古以来就有,富美宫被称为“泉郡王爷庙总摄司”,分灵遍布福建省南、台湾、东南亚,其中仅台湾就有2000多处

富美宫以前专门设置了王船的制造场所,但根据古老的传统,王船的尺寸、斧头、纵龙脊、桅杆、神明配置、起航时等,可以在萧太傅神前支撑玉石,卜王船一般长度6~10米多,可以装载数百个货物的重量一般来说

1763年镌刻的清乾隆的《泉州府志》卷二十中记载,“月亮(指旧历的5月)没有固定日期,里社会驱除灾祸,前几天延道结婚”。至期纸为大船和五方瘟神,备有百器,陈鼓乐、仪仗、百戏、水送烧。对漂浮在海上的人使用木舟具真器。250多年前,我知道泉州有一艘木制的王船

据《泉郡富美宫志》记载,富美宫是泉州的王爷行宫,历史上送王船的频繁,礼仪也很盛大。在举行水婚葬祭、放水灯、王船送等民俗活动时,也听到了远晋江、南安、惠安、安溪、同安到厦门、漳州、龙岩等地的善信,地方绅士、县官也参加了祭典,泉州各剧组争相献演,富美宫内的外国人山人海、鼓乐惊天动地,很有“总宫”的态势。

富美宫送王船,先举行婚礼,祭祀结束后,事先挑选的几个水手,在各自符短的祭祀后,水手沿着预定的方向扬帆而逝,烧掉了背带的符交接结束后,王船乘风漂远,消失在了海天之际

后记

延长世界遗产的生命力

福建日报记者几金

“送王船”传达了我们前辈对海洋历史的记忆,是海丝文化的缩影,也是中华文明在沿海国家融合的生动例证。成为世界性无形文化遗产后,理论上与“王船送”有关的代表性社区(宫庙)及其所承担的社区传统,应该迎接新的历史发展机会

但是,记者在采访中发现,与南音、木偶剧、福建省南部传统民房营造技术等有名的无形遗产相比,送王船仍然有“被深女儿养着”的感觉。随着经济活动和城市更新步伐的加快,乡土的上下文逐渐变小,许多传统的民俗活动削弱了公众的视线,“送王船”的传承也迫在眉睫

福建省南文化是中华文化的代表性组成,厦门漳泉三处有丰富的物质和非物质文化遗产资源。以泉州为例——今年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商业贸易中心”被列入“世界遗产名录”,包括22个遗产点在内的泉州重点文化遗址被制度保护。与看得见、能触摸的遗产相比,非物质遗产的发掘、保护虽然困难,但同样重要。只有将它们结合起来,才能构成一个完全封闭的地方文化环,不能失去它

记者认为,应该加强对包括“送王船”在内的非物质文化遗产的重视,在文化展示、旅游推荐等活动中多“推”,以更生动的姿态出现在公众面前,提高存在感。泉州注册成功后,城市的美誉度上升,国内游客蜂拥而至,是振兴和介绍泉州文游的最佳时机。深入挖掘南音、梨园剧、王船等无形文化的“烟花”,有机地融入文博(产业)系统,开发出更丰富的文旅产品和服务,可以使珍贵的无形文化更接近普通人,更长久地保持生命力。

保泉宫“送王船”江佳控摄

'王船进入校园。林泽贵供图

每次“送王船”,厦门市海沧区中山社区就变成了万人的小巷。(资料图像)

漳州进发宫“送王船”活动曾松浜摄